いわゆる日本のピーマン

ピーマンとパプリカ

ピーマンに本来の緑色以外のカラーものが出回るようになり、パプリカと間違えやすくすごくややこしく、買うのにも使うのにもわかりにくいなあと思ったのが、この記事を書こうと思ったきっかけでした。

ピーマンとパプリカは違いますね。

ところが、いろいろわからないことなどを調べるうちに、品種がぞろぞろと出てきて、ししとうや唐辛子も加わり、ややこしさもさらにふくれあがってしまうのでした。

調べるほど、わかりにくさの奥深さが発見でき大変おもしろかったです。

が、同時に、正しいかどうかといった「違う説明」がネット上にもたくさんあることに気がつきました。

なお、違っているような記載がありましたら随時加筆・訂正していきますので、お知らせいただけましたら助かります。

わかりにくい植物

スーパーなどでは、品名が出ていますので、これらがぜんぜんわからないということはほぼないと思うのですが、心のなかでなにかはっきりしないもやもやがあるのでした。

この野菜の違いがはっきりわかるようになってから、、料理でも使い方を間違えることもなくなって、効果的に使えるようになり、料理がおいしくなり、レシピもしっかりして、レパートリーも広がって、幸せに料理できるようになりました。

薬効というか人間の身体に大変貢献してくれる植物ですから。

トウガラシは辛い、ピーマンは辛いですか?

当然、辛くないパプリカはアマトウガラシです。

トウガラシについて

・トウガラシ(唐辛子、蕃椒バンショウ、英名:Pepper):学名:Capsicum annuumナス科トウガラシ属 多年草、低木(日本など温帯では一年草)

トウガラシ

トウガラシ(Capsicum annuum – Köhler–s Medizinal-Pflanzen-027.jpg wikipediaより

赤くなる前に収穫したトウガラシ=青唐辛子(緑ですけど) いろいろな種類:ししとう、万願寺とうがらし、伏見とうがらしなど

トウガラシは赤と青に分かれる。これは色が違うからではなくて、赤くなる前に収穫したから青と呼ぶわけなので、ざっくりと青は未成熟と覚えておきます。

で、辛みというのは見るからにですが、赤くなっていくと増していきます。ので、青い方は未成熟なので「そんなには」辛くない、というヒントを加えて覚えておきます。もちろん例外があるので、あくまでも目安=ヒント程度です。

そうすると、どうなるかというと、赤いトウガラシ系は香辛料に使用しましょう。そして、青いトウガラシ系(緑ですが)はお料理の材料(調理)に使用しましょう。という分け方ができます。。

さらにこんどは反対の現象ですが、赤いトウガラシ系を加熱すると辛さが増します。青いトウガラシ系を加熱すると辛さがやわらぎます。

ピーマンについて

・ピーマン:学名:Capsicum annuumL. ‘grossum’ ナス科トウガラシ属、一年草

パプリカは1993年に輸入が解禁されたので、それ以前には日本になかった野菜で、ほんのりハイカラなイメージがあります。子どもが嫌いな野菜にトップランクされる苦みが特徴です。

ビタミン成分は緑色のときよりも熟して赤や黄色になったときの方が増加する(同じね値段だったらこっちの方がお得かも)。また、フラボノイドが含まれており、これがビタミンCの熱による破壊を軽減していると考えられているそうです。このため、レモンよりも遥かに多くのビタミンCの摂取が可能であるそうです。

ピーマン(パプリカも同様)は低温障害に遭いやすいので、7~8度くらいのいわゆる野菜室がお好みです。低温障害は、経験された方も多いと思いますが、買ってくるときにはピンと張ってつやつやしていたのが、買ってきて冷蔵庫に入れたとたんに皮がふやふやとシワが寄って色つやがなくなってしまった状態です。密閉しないで野菜室か冷暗所保存です。(一部wikipediaより)

ピーマンのビタミンCはパプリカと同様に加熱にも壊れにくい特徴があるので、やはり加熱に向いています。

ピーマン:昔は緑だけだったのが、最近は「カラーピーマン」といって赤や橙、黄色などもある。のでわかりにくさに拍車がかかっている。色は未成熟なものが青、黄色、橙、赤と変化する(未成熟で白色や、黒色(濃い紫色)、紫色のものもある)。色が赤になるにつれてあのピーマン独特の苦みは減っていく。

カラーピーマンはピーマン

パプリカについて

パプリカのビタミンCとカロテンの含有量は多いので、結果的にパプリカは強い抗酸化力のある野菜ということができます。美の味方はパプリカになります。動脈硬化、糖尿病、ガンなどの予防のほか、美肌、抗老化、皮膚や目などの粘膜の健康によいと言えるでしょう。

パプリカの色で味や栄養が違う?

パプリカ

パプリカ:という呼び名は香辛料でもいいます。ビタミンCが加熱しても壊れにくい性質がある(一緒に含まれているビタミンPがビタミンCを酸化や熱から守る働きがあるため)のと、油と相性が良い(パプリカに含まれているβ-カロテンは、油と共に調理するとその栄養を効率よく摂ることができるため)のと、加熱すると甘みが出るので、炒めるなどの加熱調理におすすめです。

ピーマンとパプリカを区別する方法

ピーマン

いわゆる日本のピーマン

日本ではピーマンは小ぶり、上の写真でもおわかりのように格好がなんとなくひしゃげている感じです。これは肉厚なパプリカがでっぷりしているのと反対に肉が薄いので形がひしゃげやすいため。

ピーマンはあのピーマン独特の香りと強い風味(苦みといいますね)、人によっては辛いと感じます。パプリカはほの甘く肉厚のジューシーな風味です。これは見分け方のひとつ。

このほか、小型のカラーピーマン、トマトピーマン(トマトに似た形)、くさび型ピーマン(くさびのような形のカラーピーマン。シシトウに似ている)などがあるようですが、詳しくはないのであるようだということだけ。

香辛料(スパイス)のパプリカ

さて、ここからまたまぎらわしいパプリカの話になります。パプリカは上記のような野菜のパプリカの他に、香辛料、いわゆるスパイスの売り場にもパプリカというものが存在します。粉状です。

パプリカパウダー

香辛料(スパイス)のパプリカ(英Paprika):ナス科トウガラシ属 利用部位は果実(野菜と一緒です)、別名:ハンガリアンペッパー、スパニッシュペッパー、ピメントン、甘唐辛子

お料理使いのヒント:料理の仕上げに、辛みがないので気軽にかけて風味を出すことができます。特に肉の煮込み料理やお米料理、野菜料理の風味付けに向いています。

また、グラタンやドリアなどの仕上げにも振りかけてあるのを見たことがあるかもしれません。これらも同じで、熱々の湯気と一緒に風味が立ちます。

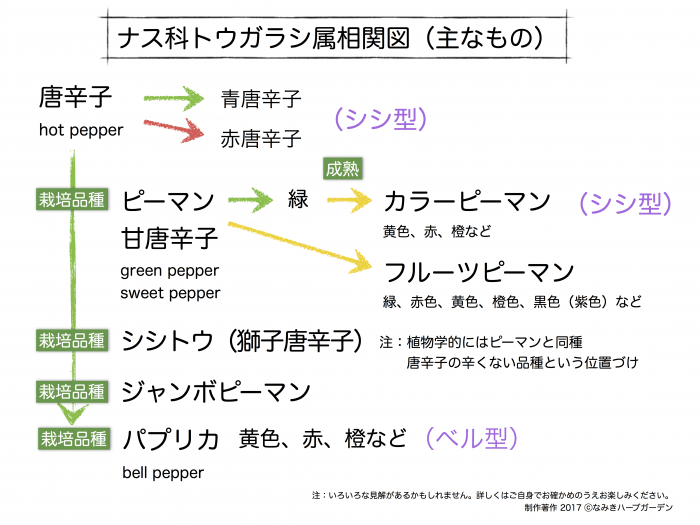

ナス科トウガラシ属相関図

ナス科トウガラシ属相関図

ハバネロという猛烈に辛いトウガラシの一種(トウガラシ属)があります。(英:Habanero chilli、西:chile habanero、学名:Capsicum chinense)

ハバネロ

シネンセ種の品種の一つ。実の大きさは2 – 6センチメートル。名称はハバナにちなみ、スペイン語では”H”を発音しないためチレ・アバネロとなる。ハバネロの熟す前の実は緑色だが、熟すると様々な色に変わる。最も一般的なのはオレンジ色だが、白、ブラウン、ピンクなどもみられる。