カレンデュラ:素朴・地味めの印象、薬用植物

冬の時期に掲載したカレンデュラの記事

マリーゴールドはハーブか?

答えは、ハーブではありません。ただのマリーゴールドという名前の植物があったら、それは鑑賞用、園芸用です。

下の写真をご参照ください。

いわゆるマリーゴールド。(万寿菊・マンジュギク・マリゴールド)園芸用。キク科コウオウソウ属(マンジュギク属)。学名:Tagetes だいたい一年草。

が、ハーブティーにはできませんので、注意してください。

このマリーゴールドは、いろいろな名前があって、そのことを考え出すととてもややこしい花です。

でも、この名前が大事で、いろいろな場面においてしっかりわかっていないと戸惑うことになったりします。

さらに、園芸店へ行っても迷った末、鑑賞用を買ってきてしまって、そのお花をハーブティーにしてしまう可能性もあります。

ここでは、なるべくわかりやすいように、マリーゴールドの名前についてご説明してみたいと思います。

学名で判断する

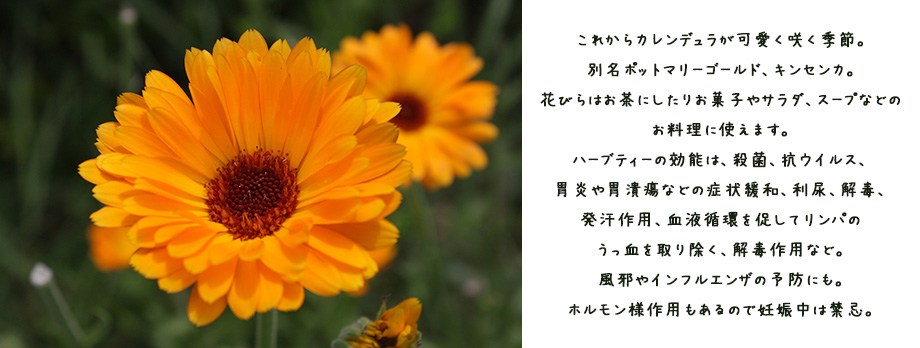

まず、ハーブとしての「ポットマリーゴールド」は、学名がCalendula officinalisです。

ハーブ(薬用)として言うときにはマリーゴールドという言い方はややこしいので、ポットマリーゴールドよりもカレンデュラと言われます。

園芸屋さんでマリーゴールドっぽい植物を発見したとして、札がついており、しかも、ちゃんと学名がこのように書かれていたら、まず信頼していいと思います。

学名のあるのとないのとあったらある方を(ちょっと高くても)選びたいです。

これは薬用のマリーゴールドに限らず、ハーブを選ぶときには覚えておくといいと思います。

officinalisは薬用のという意味です。

そして、ここまで書いてなんなのですが、このマリーゴールドという名前がそもそも混乱を呼んでいると思うのです。

先にも書きましたが、ただのマリーゴールドというのはぽんぽんと丸い感じのこぶりのお花で、鑑賞用です(上のチョウチョのいる写真)。

しつこいですが、これは鑑賞用。ハーブではありません。

けれども、薬草・ハーブのカレンデュラ(これはハーブの方が、ポット・マリーゴールドという名前であるのですが)それがあまり書かれていなくて、ただのマリーゴールドになっている場合がけっこうあるのでややこしくなっているのです。

ちなみにこの鑑賞用(しつこいですが何度も読んで覚えてもらえたらうれしい)マリーゴールドも品種がさらに多くていろいろあります。

姿形を頼りにせず、名前の言い方や学名を確認した方が将来の品種改良の可能性も含めて安心だと思います。

鑑賞用マリーゴールドの代表的な品種:

・アフリカン・マリーゴールド Tagetes erecta 和名:センジュギく(仙寿菊)、サンショウギく(山椒菊)

・フレンチ・マリーゴールド Tagetes patula 和名:コウオウソウ(紅黄草)、クジャクソウ(孔雀草)、マンジュギク(万寿菊)

カレンデュラ=ポットマリーゴールド=トウキンセンカはハーブ

ハーブの方は、同じキク科でもカレンデュラ属で、属が違います。このカレンデュラという名前は別名としても使われていて、これがハーブの呼び名で一般的になりつつあります。

ハーブのカレンデュラ=ポットマリーゴールド キク科カレンデュラ属 このふたつのお花は同じ園芸店で同じ場所にあったのだけど、どう見ても違う品種のような気がする。左はたぶんPORCUPINE(ヤマアラシという意味)。

カレンデュラと書いてくれるとわかりやすくていいのですが・・・。

ポットマリーゴールド=カレンデュラの花びらのドライ:ドライハーブです:お茶に華やかさを添えます。ポプリでもとてもきれいです。

ハーブでマリーゴールドという名前を使う場合は、名前の前にポットがつきます。本当はポット・マリーゴールド(英名)です。「ポット」というのは、食用にできる山菜・野草といった意味。

さらに、和名での一般名はキンセンカです。漢字は金盞花。花の盃という意味で、花の姿に由来します。トウキンセンカ(唐金盞花)(学名:Calendula officinalis)です。いまでは、トウキンセンカと呼ばれないとネットなどでも言われているようですが、わたしはハーブのキンセンカはトウキンセンカと覚えてきたので、使われていないというのを知らずにずっとそう呼んできました。。。

トウキンセンカのトウは唐から来たという意味です。トウキンセンカといってハーブとしてキンセンカと別に(区別しているつもりかもしれないけど不明)売っている場合もありますが、一緒くたになっていることが多いので注意が必要です。

ここがハーブと一般園芸種とを区別しておくところです。八重咲きも一重咲きもあり、色もオレンジ、黄色などあるので、見分けが難しくなります。

このキンセンカという名前はさらにややこしくなっているのですが、もともとは、カレンデュラ・アルウェンシス(学名:C. arvensis)というキンセンカの品種に付けられた和名です。牧野富太郎という有名な植物学者によってホンキンセンカと改称されましたが、あまり使われません。ヒメキンセンカとも呼ばれ、まだこちらの方が知られた名前です。これもあまりにややこしすぎるので考えなくていいと思います。これは、トウキンセンカ(ハーブ種)よりも小さく小ぶりですので、比較的区別しやすいと思います。

これは上記のキンセンカとは違い、寒咲きカレンデュラとか、冬咲きキンセンカとか、フユシラズ(冬知らず)とかいいます。(耐寒性があって、冬に元気だから。でも夏を越せなくて枯れるので一年草扱い。寒冷地では路地で夏越え可能です。これは、だからなんとかカレンデュラと名札が立っていても、ハーブではありません、園芸種です。

キンセンカの場合は、このように、マリーゴールドのときよりもさらにややこしい感じになってしまっているので、園芸店でトウキンセンカが売っていたらハーブ(だろう。ハーブコーナーなどの方が確実)、キンセンカとして草花コーナーにあったらただのキンセンカとして考えておいた方が無難だと思います。

ハーブコーナーに売っていても、名札に学名があるものを選びましょう。上にも書きましたが、しつこくもう一度。

なんとかofficinalisというのがハーブ・薬用という意味です。たとえば、ここでのカレンデュラの学名はCalendula officinalis、だからハーブです。

園芸屋さんにもよりますが、店員さんに聞いても、札がついていない限り、見た目ではなかなか判断しずらいところがありますので、きっぱりと言われてもちょっと考えた方がいいと思います。食用に使用したりする場合は特にですね。

フユシラズという名前で園芸屋さんで売られていることが多い。

カレンデュラ=トウキンセンカ=ポットマリーゴールド=ハーブは、エディブルフラワー(食用花)で、花びらを一枚一枚にばらして、サラダやスープなどのトッピングに使うことができます。

購入する際は、花よりも園芸ラベル(名札・苗札・プラントマーカー⦅plant marker⦆)などをしっかり見ておきたいです。

見分けにくい植物(1):フェンネルとディルはそっくり!フェンネルとディルの違い(味・香り・見分け方など詳説):ハーブ・薬草

見分けにくい植物(3):カモミール(ジャーマンカモミール、ローマンカモミール)とマリーゴールドとデイジーの違い:ハーブ・薬草